ولات محمد

ما إن يصل المهاجر إلى بلده الجديد حتى تبدأ آلية المقارنة لديه بالعمل، المقارنة بين المظاهر المختلفة التي يراها أمامه حيث هو الآن وما يقابلها في بلده حيث كان، سواء ما تعلق منها بالمشاهد العامة (الأبنية، الشوارع، المرور، النظافة…إلخ) أم ما خص منها طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في البلد وسلوك الناس بعضهم تجاه بعض وقيمة الإنسان والحيوان والطفل والعمل والوقت والحقوق والحريات وغير ذلك، إذ تتبادر إلى ذهنه فوراً المشاهد والقيم والسلوكات الاجتماعية المقابلة لتلك الحالات والتفاصيل في بلده الأصلي.

هذه المقارنة بين “الآن ـ هنا” و”كان ـ هناك” التي يفرضها في البداية اندهاشُ اللحظات الأولى لا تلبث أن تصبح آلية كلما اتجهت حالة المهاجر نحو الاستقرار والهدوء وبدأ ينخرط في المجتمع وسوق العمل ويزور الأسواق، وكلما صار لديه الوقت والمادة والموضوعات الكافية لإجراء مقارناته على كل المستويات، إذ تفرض المقارنةُ هنا نفسَها على اللاجئ دون أن يسعى إليها لأن حالة التناقض والتعارض والتفارق بين ما يشاهده أو يعايشه هنا ومثيلاته هناك تصبح صارخة في معظم الأحيان لصالح بلده الجديد، وهذا ما يمكن تسميته بالمقارنة الموضوعاتية.

ما يعانيه المغترب ـ من جهة أخرى ـ من ظروف نفسية واجتماعية قاسية كمعاناته على مستويات اللغة، البطالة، العنصرية، الشعور بالغربة، صعوبة الاندماج، الحنين إلى الوطن، إلى الناس، الحارات وغير ذلك، قد تدفعه إلى مقارنة من نوع آخر، إذ تكون هذه المرة بين حالته كذات/ كفرد “هنا” وحالته كفرد “هناك” وليس بين الموضوع “هنا” ونظيره “هناك”. والمقارنتان ـ بطبيعة الحال ـ متكاملتان؛ فالذات تؤثر في الموضوع وتتأثر به أيضاً سواء أكان سلباً أم إيجاباً. ومن دون أن نفصل الذاتي عن الموضوعاتي فإن المقارنة غالباً تتناول حالات مثل: ابتعاد الفرد عن محيطه، صعوبة الاندماج، الهوية والانتماء، العنصرية، الفقر، اختلاف القيم، الحقوق، الحريات، كرامة الإنسان وغيرها.

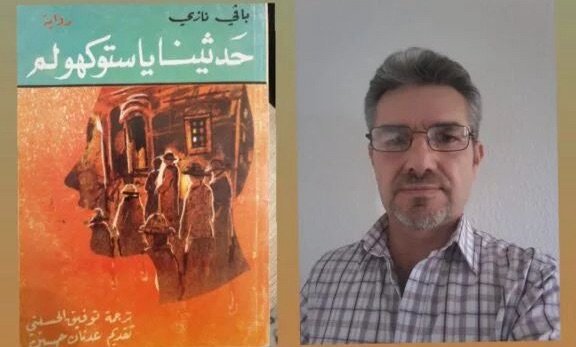

إذا كان من الطبيعي أن يترك هذا النوع من المقارنة أو ذاك أثره في الحالة النفسية والسلوكية للفرد “العادي”فيعبر عنها بالصراخ والاحتجاج والاكتئاب والبكاء وربما العودة، فإن هذا الأثر يكون أكثر عمقاً في وجدان الكاتب/ المثقف لأنه أكثر وعياً وفهماً وإدراكاً لما وراء ظواهر الأشياء دون أن يمتلك أدوات تمكنه من تغيير أي شيء من الوضع القائم، فيعبر بالكتابة عن مواقفه ومشاعره التي سوف تتجلى على شكل أساليب وتعابير في تلك الكتابة لتصبح سمات لها تميزها عن مثيلتها في موطنه الأصل. ومن هنا يتميز ما يسمى أدب الاغتراب أو أدب المهجر عن أدب الوطن بخصائص على مستويات الموضوعة والرؤية والمعالجة والمعجم وغير ذلك. المقاربة الراهنة سوف تمثل لتقنية “المقارنة” في أدب الاغتراب ببعض المواقف من رواية بافي نازي (حدثينا يا ستوكهولم).

في (حديثينا يا ستوكهولم) يُقتل رئيس وزراء السويد فيتم التحقيق مع (بي كَس) بوصفه واحداً من المشتبه بهم. في السطور الأولى من البداية الروائية يقدم السارد للقارئ شخصية (بي كَس) وهو يخرج من المبنى الذي كان يخضع فيه للتحقيق على هذا النحو: “خرج فتى نصف فارع الطول، له أنف كأنف الكبش وعيون عسلية اللون خالية من كل تعبير (…) من مبنى “عابس” (في بلده كانوا يطلقون هذا الاسم على مباني الشرطة ومراكزها). هنا تقوم مفردة “عابس” بدور المقارنة بين ما يجري “هنا” في التحقيق وما كان يجري “هناك” في مثل هذه الحالات، دون أن يفعل السارد ذلك على نحو مباشر، إذ يكتفي بالإشارة إلى أنه في بلده كانوا يسمون مراكز الشرطة “المبنى العابس” كي يوحي للقارئ بما كان يحصل للمواطن في تلك المراكز، ويترك للقارئ المقارنة بين ما كان يحصل هناك في بلده وما لا يحصل هنا في مكان اغترابه، علماً بأن هناك كان وطنه أما هنا فبلاد الآخرين.

بعد خروجه من عند المحقق كان (بي كَس) يسير في الشارع “وفجأة ضاق صدره وغلبه الحنق والغيظ وأراد أن يصرخ ويستغيث (…) وأدرك يقيناً أن صراخه لن يبلغ سوى أسماع نفر زهيد من الناس وأنهم ـ في أحسن الأحوال ـ سينظرون إليه نظرة إشفاق ويهزون رؤوسهم أسفاً (…) وكم ود أن يعود به الزمن إلى أيام طفولته الأولى إذ كان كلما ساءه أمر من الأمور ذهب إلى أمه وألقى بنفسه بين أحضانها الدافئة….” ص13 ـ 14.

هنا يضع السارد قارئ الرواية أمام مقارنتين: صريحة ومضمرة. في الأولى يكشف عن شعور (بي كَس) بالغربة والوحدة “هنا”، حيث لا أحد يمكنه أن يلجأ إليه ويبثه أحزانه وقهره وشعوره بالظلم، بينما كان “هناك” يذهب في حالات الضيق إلى أمه حيث الحضن الدافئ. أما في المقارنة الثانية فإن السارد يكتفي بذكر الـ”هنا” فقط بوصفه أحد وجهي المعادلة، إذ يعرض فقط حالة (بي كَس) هنا حيث يتراجع عن الصراخ لأنه يدرك أن الناس لن يهتموا لصراخه. السارد لم يقل إنه في بلاده كان يمكن أن يهتم الكثير من الناس لصراخه وأنهم قد يتقدمون منه ويسألونه عما يؤلمه أو يحتاجه. لم يذكر ذلك وترك تقديره للقارئ الذي سيقوم بنفسه بملء هذا الفراغ وعقد المقارنة بغية انتقاد هذا السلوك السلبي المؤسف من أبناء أوروبا.

في موضع آخر من الشريط السردي يقول (بي كَس)لضابط التحقيق السويدي: “إن نظرة من نظرات قومكم تخنق الصوت في حنجرتي. ليتك تعرف كم أغبط سكاراكم وكم أحسد المدمنين منهم.. كم أتمنى لو كنت واحداً من متسكعيكم.. إنهم يتضعضعون في مشيتهم ويترنحون في سيرهم، لكن أقدامهم تدب فوق أرض صلبة لأن الأرض التي يسيرون عليها هي تربة وطنهم، وإن ترنحهم في نظركم أقوم من مشيتنا، وهم بثيابهم الملطخة والملوثة وسحناتهم الدميمة يبدون في نظركم أجمل منا وأنظف، وتبدو لكم أصواتهم المنكرة وصخبهم أكثر خفوتاً ورقّة من همسنا. إني أغبطهم لأنهم أصحاب وطن، أما أنا؟”. ص45.

المقتبس السابق من كلام (بي كَس) يعرض في فقرة صغيرة حالات عدة من المقارنة:

ـ يعيش المدمنون والمتسكعون “هنا” حياة أفضل مما يحياها (بي كَس) في بلده “هناك”، لذلك يحسدهم عليها ويتمنى لو كان مكانهم.

ـ أولئك المدمنون والسكارى والمتسكعون (المواطنون) يترنحون في مشيتهم ولكنهم يسيرون على أرض ثابتة لأنها أرض وطنهم. أما بي كَس (المغترب) فإنه لا يعاني من الترنح ولكن يسير على أرض غير ثابتة لأنها ليست أرض وطنه.

ـ هؤلاء المتسكعون بثيابهم الملوثة وسحناتهم الدميمة يبدون أجمل في نظر الحكومة من (بي كَس) النظيف وأمثاله، ويبدو صخبهم أكثر قبولاً لديها من هدوء (بي كَس) وأصحابه الغرباء.

من الواضح أن حالة التقابل أو المقارنة بين “هنا” و”هناك” في الفقرة السابقة تعرض وجهة نظر الشخصية الروائية من جهتين: الأولى تمثل وجهة نظر المغترب نفسه التي تعبر عن إحساسه هو بالغربة حتى من خلال نظرات أهل البلد كما يقول، كما تعبر عن إحساسه بفقدان الوطن، الوطن الذي يرعى “هنا” مواطنيه حتى العاطلين منهم والسكارى والمتشردين، أولئك الذين يمارسون حياتهم التافهة لكنهم يشعرون بالاطمئنان لأن هناك دولة راعية لن تتخلى عنهم عندما يلجؤون إليها عند الحاجة.

وجهة النظر الثانية التي يعبر عنها الراوي/ الشخصية تقدم رؤية نقدية لازدواجية المعايير والنظرة العنصرية التي يقيس بها الأوربي قيمة الإنسان؛ فإذا كان مواطناً فإنه مقدر ومحترم حتى وإن كان متسكعاً سكيراًعربيداً تفوح منه رائحة نتنة، ولكن الأمر يختلف والمقاييس تتغير إذا كان المعني غريباً لاجئاً؛ فالمواطن السيئ القذر أفضل عندهم وأنظف من اللاجئ النافع والنظيف. لذلك ينتهي الأمر بالشخصية الروائية إلى أن يحسد هؤلاء (فقط) لأنهم أصحاب وطن كما يقول.

إن مثل هذه المواقف والآراء تمتد على طول الشريط السردي للرواية ولا يسع المجال للوقوف عليها كلها (وهو غير ضروري على كل حال)، وإنما أرادت القراءة أن تطرح فكرة “المقارنة” في أدب الاغتراب بوصفها ثيمة theme من جهة وأداة سردية من جهة أخرى يقوم الروائي بإعمالها بغية الكشف عن وجه آخر أكثر بروزاً لمقصوده الرؤيوي، من خلال قراءة وجهي الشخصية الروائية: المغترب (هنا) والمواطن (هناك).

تكشف هذه القراءة السريعة لرواية (حدثينا يا ستوكهولم) أن آلية المقارنة بين الـ”هنا/ الغربة” والـ”هناك/ الوطن” في أدب الاغتراب تمثل ـ من جهة ـ أداة كتابية بيد الروائي تساعده على تشكيل نصه السردي وإيصال رسالته إلى المتلقي، وتمثل ـ من جهة أخرى ـ مفتاحاً قرائياً بيد المتلقي يستعين بها على فك شفرات النص وتأويله. إنها آلية تسهم في الكشف عن التوترات النفسية والاجتماعية التي يعيشها المغترب، والتي تمثلها التحولات الداخلية للشخصية الروائية والصراعات والتناقضات والمفارقات الكامنة بين الماضي والحاضر، بين الشعور بالانتماء والشعور بالاغتراب.

إن رواية (حدثينا يا ستوكهولم) لا تعبر ـ عبر تقنية المقارنة ـ عن مأساة فردية حسبْ، بل تسلط الضوء أيضاً على مأساة جماعية تمس الهوية، الكرامة والبحث عن معنى في فضاء جديد لا يخلو من التناقضات. وبهذا يتجاوز أدب الاغتراب كونه سرداً لمشاعر الحنين والشوق إلى الأرض والأهل ومرابع الطفولة والصبا ليصبح مرآة تعكس أزمة الإنسان مع ذاته ومع العالم من حوله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) بافي نازي: حدثينا يا ستوكهولم (رواية). ترجمة: توفيق الحسيني، تقديم: عدنان حسين. مطبعة الكاتب العربي، دمشق.