تقديم: مثال سليمان

بلادنا البعيدة، تلك، التي تلمع في عيوننا عبر الشاشات وتتسلل إلى قلوبنا من خلال رسائل صوتية ومشاهد مصورة تنبض بالحياة، تَلمَحُك الأقدار إلى وجوهٍ ليست كغيرها. هناك، حيث الحكايات تُروى على سجية الروح، تعرفتُ على سيدة فريدة، مختلفة في حضورها، في شغفها، وفي رسالتها.

زيارتي الأخيرة إليها ( البلاد) حملت هدفاً واضحاً: لقاء امرأة شدتني إليها من خلف الشاشة، امرأة لفتتني بقدرتها الفريدة على المزج بين خفّة الظل وعمق الانتماء، رغم أنها لم تنل قسطاً من التعليم، إلا أنها تعلمت من الحياة أكثر مما يُمكن لكتبٍ أن تُعلّم. تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة على صفحات الإنترنت المختلفة، حيث تبثُّ مقاطعها التي تحمل في طياتها تراثاً يوشك أن يُنسى، ونكهةً أصيلة من عبق الماضي.

ما جمعني بها لم يكن مصادفة عابرة، بل شغفٌ دفين بحديثٍ لطالما تمنيته أن يكون على أرض الواقع، وقد كان.

اللقاء بها حمل الكثير من المعاني، وكان حواري معها أحد أجمل الحوارات التي خضتها، لأنه لم يكن مجرد أسئلة وأجوبة، بل كان حديث قلبٍ إلى قلب وحديث تراثٍ إلى من يصونه….

عن اسمها تقول:

تسألينني عن اسمي، “كجا كورد”!؟

دعيني أروي لك شيئاً أقرب إلى وجعي، أقرب إلى الحقيقة التي ظللت أحملها بصمت.

في الأصل، اسمي الحقيقي هو “حَزنة”. لم أستسغ هذا الاسم يوماً، بل كنت أراه حملاً ثقيلاً على قلبي منذ أن وعيت على الدنيا. شعرت دوماً أنّ هذا الاسم كان نذير شؤم، أو لعله كان مرآةً لحياةٍ لم تعرف الفرح كثيراً.

طالما عاتبت والديَّ: لِمَ سميتماني بهذا الاسم؟ أما كان في الدنيا ما يسع من أسماءٍ تبعث في الروح شيئاً من الأمل؟

وكنت على يقينٍ أن للأسم قصة، فلا يُختار اسم كهذا عبثاً.

وحين كبرت قليلًا، عرفت الحكاية.

كان لي إخوة من الذكور، وكان ما إن يبلغ أحدهم الثالثة عشرة من عمره، حتى يُفجعنا القدر برحيله. حدث أن فقد والدايّ في أسبوعٍ واحد اثنين منهم، وما لبثت أن وُلدتُ بعد تلك الفاجعة بثلاثة أشهر.

وفي لحظةٍ يغلب فيها الألمُ العقلَ وتغمر فيها الخسارةُ كلَّ أمل، اختارَ لي والدي اسم “حزنة”، كأنه نطق بما في قلبه من كمدٍ، وخلّده في أسمي.

حين بدأتُ العمل على فكرة المعرض التراثي، وجدت في ذلك الفرصة الأنسب لاختيار اسم يعكس شغفي العميق بهذا المجال. أردتُ اسماً يحمل بين حروفه شيئاً مني، شيئاً يعبّر عن الهوية والانتماء، فوقع اختياري على اسم “Keça Kurd“ ” كجا كورد”.

بعض من حولي اختاروا الأسم “Jina Kurd“ “المرأة الكردية”، لكنني كنتُ أميل أكثر إلى معنى “الفتاة الكردية”. ففي نظري، “المرأة” كمصطلح يحمل دلالة أوسع وأشمل وتُكن به المتزوجة، بينما “الفتاة” تقف عند حدود النقاء والبداية، وتحمل في طياتها رمزية الشباب، الطموح، والبذور الأولى للحلم. لذلك، وجدت في “كجا كورد” التعبير الأنسب، لأنه الأقرب إلى الشغف الذي بداخلي، وإلى روح المشروع الذي يحمل في جوهره نبض التراث وحنين الهوية.

عن فكرة مشروعها تقول:

فكرة المعرض لم تكن لحظة إلهام عابرة، بل كانت أشبه ببذرة زرعت في داخلي منذ الطفولة، وظلت تنمو بصمت على هامش حياتي، حتى نضجت. منذ أن كنت صغيرة، كانت الأحاديث عن الآثار والتلال وحملات التنقيب تشدّني بشكل لا أفهمه تماماً، لكنها كانت تثير فيّ فضولاً غريباً. كنت أتابع تلك القصص وكأنها حكايات سحرية، وأتخيل سحنة وهيئة علماء الآثار المهتمين بالتنقيب، أتصورهم كيف يفكرون، كيف يبدون، وكأنني أعيش معهم في عوالمهم الخفية.

لكن الطفولة لم تكن دائماً رحيمة. في الصف الثاني الإبتدائي وفي أحد الأيام التي لا تُنسى، صفعني أستاذي على أذني، فنزفت. الطبيب أوصى بأن ألتزم البيت لعشرين يوماً. التزمت، لكنني لم أعد بعدها إلى المدرسة. كرهت المقاعد والصفوف، وابتعدت عن التعليم، وبقيت تلك الصفعة غصة في داخلي. ومعها، بقيت الفكرة – فكرة البحث، الاكتشاف، الاحتفاظ بالأشياء القديمة – تعشعش في ذهني، ترفض أن تختفي.

مرت السنوات، وسافرت إلى السويد سنة 2000. وفي إحدى زياراتي لألمانيا، بدأت ألاحظ كيف يهتم الناس هناك بتراثهم: بكل قطعة قديمة، بكل تفصيلة صغيرة، حتى تلك الحصاة الصغيرة التي قد لا تلفت الانتباه، كانوا يعرضونها وكأنها كنوز. تساءلت كثيراً: لماذا؟ ما الذي يمنح هذه الأشياء القديمة والمهترئة هذه القيمة؟ ومع الوقت، وصلت لقناعة غيرت نظرتي للأمر كلّه: لا يحتاج الحفاظ على التراث إلى شهادة جامعية، بل إلى شغف حقيقي، وإحساس داخلي بالمسؤولية تجاه الذاكرة.

وحين عدت إلى سوريا، كانت أول خطوة لي أن أبدأ من بيتي. حولت إحدى الغرف إلى مساحة صغيرة جمعت فيها ما بحوزة والدتي من نحاسيات وأعمالٍ صنعتها هي بيدها، وبعض الأشياء التي بقيت من الزمن الماضي. وبدأت شيئاً فشيئاً أوسّع هذه المجموعة. لم يكن الأمر مجرد تجميع، بل كان استعادة لذاكرة شخصية وجماعية، وتحويل الحنين إلى مشروعٍ حي.

في عام 2006، وجّهت دعوة لإحدى القنوات التلفزيونية، أظن أن اسمها كان “تلفزيون ميديا”، وطلبت منهم أن يزوروني في منزلي، لأطلق عبر شاشتهم نداءً إلى كل من يهتم بالتراث، أدعوهم فيه إلى عدم التخلص من الأدوات التراثية التي يملكونها، وألا يتركوها حبيسة المستودعات أو مصيرها النسيان، بل أن يضعوها وديعة في المعرض الذي كنت بصدد إنشائه. لم أكن أطلب ملكيتها، بل فقط أن تُحفظ وتُعرض، لتبقى شاهدة على تاريخنا، وتُعرَّف بها الأجيال القادمة.

لكن، وللأسف، هذا النداء لم يُقابل بالترحيب الذي كنت أرجوه، بل أثار بعضاً من عدم لدى البعض في قريتي، وتعرضت لانتقادات شديدة ممن حولي. سألني أحدهم: “من أين أتيتِ بهذه الجرأة!؟” وكأن الأمر يثير الريبة!

لكن الحقيقة أنني لم أبدأ من فراغ. فنحن كفتيات كرديات، كانت لنا عادة قديمة جميلة، وهي أن نبدأ منذ صغرنا في تجهيز “ جهاز العروس” الخاص بنا قبل الزواج. نحيك ونطرّز بأيدينا، بالإبرة والخيط، كل ما نحتاجه، ليكون جهاز العروس من صنع يدها، مفعمًا بالحب والمهارة. ولهذا كان في بيتنا الكثير من هذه القطع، المخدات المطرزة، الشراشف المعمولة على النول، الشيلان الصوف المحاك بالصنارة. فبدأتُ منها وما كان بحوزة والدتي، وكانت مجموعتي الأولى المتواضعة.

رغم الانتقادات، لم أشعر بالإحباط. على العكس، شعرت بقوة داخلية تدفعني للاستمرار، بل شعرت بتحدٍّ أكبر تجاه من شكك فيّ. قلت لهم حينها: “سيأتي يوم تندمون فيه على كلماتكم هذه”. واليوم، وأنا أنظر لما تحقق، أرى بوضوح أنني كنت على حق. كثير منهم غيّر رأيه، وبدأ يرى في هذا العمل قيمة حقيقية. لقد أدركوا أخيراً أن ما كنت أفعله لم يكن ترفاً أو تعدياً على حقوق أحد، بل حفاظاً على هوية شعب وثقافة عريقة.

حين أطلقتُ ندائي الأول لجمع مقتنيات المعرض، لم أتلقَّ أي استجابة تُذكر. شعرت حينها بشيء من الخذلان، ولكن كان هناك بصيص أمل تجلّى في بعض الأصدقاء والمحبين، خصوصاً من المغتربين. السيد فوزي، صديق شقيقي المقيم في ألمانيا، أرسل إليّ مشكورًا 74 قطعة نحاسية نادرة، وكذلك تكرّم السيد سليمان بخمس قطع ثمينة، وأرسل ابن عمي أربع قطع خشبية لها رمزية خاصة، وإن كنت لا أستطيع التحدث عن خلفيتها الكاملة؛ لأنها لا تمت صلة بالتراث الكردي، رغم أنه ليس بتلك المفارقة الكبيرة بينها من حيث الشكل.

كما قلتِ لي أنتي الآن، إعلان أن هذه المقتنيات تنتمي للتراث الكردي ليس أمرًا بسيطاً، بل مسؤولية. وفعلاً، بعد زيارة قناة روداو لمنزلي، وإطلاق الإعلامي(دلبخين دارا) نداءه عبر برنامجه، تغيّر الحال. كان نداؤه صريحًا ومؤثرًا: “من المعيب أن تُباع هذه القطع التراثية، بل ينبغي أن تُشجَّع المبادرات التي تحفظها، وتُصان على يد من يؤمن بقيمتها”.

هذا النداء ترك أثراً واضحاً؛ إذ بدأ الناس بالتجاوب، وأرسل عدد منهم قطعاً تراثية كانت بحوزتهم، وأضفتها بكل فخر إلى المعرض. ورغم هذا التقدم، أدركت أن الجهد الفردي لا يكفي. لا بد من تضافر الأيدي والقلوب، من الدعم في الترتيب والتوسعة، فالمعرض يحتاج إلى مساحة أكبر، وإلى من يؤمن بالفكرة كما أؤمن بها.

ما زلتُ أحمل الأمل في داخلي، أملاً بأن ينهض جيل الشباب، وأن يقفوا إلى جانبي. معاً فقط يمكننا أن نحمي هذا التراث من الضياع، وأن نُبقيه حيّاً في وجدان الأجيال القادمة.

وعن التحديات التي تواجهها تقول:

لا شك أنّ الطريق محفوف بالصعوبات والتحديات، ولعل أبرزها يكمن في الضائقة المالية وغياب أي جهة داعمة لمشروعي. لو توفر الحد الأدنى من الدعم، حتى ولو كان بسيطاً، لكنتُ قادرة على اقتناء المواد، وشراء القطع والخزفيات والمنحوتات، وحتى الملابس الفلكلورية النادرة التي يصعب الحصول عليها مجاناً نظراً لقيمتها العاطفية لدى أصحابها.

تحدٍ آخر لا يقل وطأة، هو العمل الفردي؛ فلو كان معي فريق يؤمن بما أقوم به، لتوسع المشروع وتطور ليغدو مبادرة ثقافية جمالية ذات أثر حقيقي. إلا أنني أجد أحياناً أن الجهل بقيمة هذا النوع من العمل يطغى على تفكير من حولي، فيغلق أبواب الدعم قبل أن تُفتح.

ومع ذلك، لا أقطع الأمل. فثمة بريق يظهر أحياناً في أعين بعض الشباب، شباب يحملون وعياً مختلفاً، ويحاولون التقرب والدعم. هذا وحده يمنحني دافعاً للاستمرار، وأشعر نحوه بالامتنان والفخر.

اهتمامي بالتراث لا يقتصر على إنشاء المعرض فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يحيي الذاكرة الجماعية لقريتنا العزيزة، قرية معشوق. فمن هذا المنطلق، طرحت في إحدى المرات فكرة ترميم نبعي الماء المعروفين في القرية، نبع الرجال ونبع النساء، وبتوفيق من الله ثم بجهد شخصي ومردود ذاتي، إلى جانب بعض التبرعات الكريمة من الأهالي، تمكنت من تنفيذ هذا المشروع.

ولذلك، أرى أن من الواجب أن يكون أهل القرية في طليعة الداعمين، سواء بالدعم المعنوي أو المادي، لأن التراث مسؤوليتنا جميعاً.

و المعرض، فهو ليس مخصصاً للكرد فقط، بل هو مساحة مفتوحة لكل من يؤمن بجمال التعددية. كثيراً ما يزورني العرب والمسيحيون، وحين تقع أعينهم على صورة السيدة مريم العذراء أو السيد المسيح المعلّقة على الجدار، يملأهم الفرح، ويعبّرون عن سعادتهم بتلك اللمسات التي تحتضن الجميع دون تمييز.

بالرغم من التحديات والصعوبات، ثمة لمسات إنسانية تُضيء عتمة التجربة. ذات مرة، شاهدت سيدة ألمانية صفحتي على فيسبوك، وبفضول نبيل تتبعت خيوط المعرفة حتى اكتشفت أن ابنة أختي قريبة منها. أرسلت لي عبرها هدية. فرحت بها كثيراً، ولا تزال محفوظة بعناية بين مقتنياتي في المعرض، شاهدةً على دفء غير متوقّع وسط الغربة.

حين سألتها عن رضاها عن الذي تقوم به، وعن موقعها فيه، ارتسم الحزن على ملامحها وقالت:

“أشعر أني لا أنتمي إلى هذا الزمان. كأنني أعيش في قرون مضت، في زمن الأجداد والآباء، حيث كانت الحياة بسيطة، خالية من التعقيد، معتمدة على أدوات قليلة ولكن عميقة الدلالة. كل قطعة هنا تحمل روح زمنٍ مضى، كل أداة تحكي سيرة مرحلة من عمر الإنسان.

ما يؤلمني أنني لا أستطيع أن أدوّن قصص هذه الأدوات بنفسي، فأنا لا أجيد القراءة ولا الكتابة، ولكنني أستطيع أن أرويها شفاهياً. كم أتمنى لو يتكفّل أحد بكتابة تاريخ كل قطعة هنا، كما قلتِ… ليُعرف معنى كل رمز، وتُحفظ الذاكرة من الضياع.

أنا، وبكل ثقة، راضية تماماً عن ذاتي. راضية بالمكانة الاجتماعية التي وصلت إليها، سواء هنا في منطقتي أو حين أزور أقليم كردستان. أرى بوضوح كم يقدّرني الناس، وكم يبدون من حفاوة وترحيب بوجودي. البعض يعرفني من خلال صفحتي، وآخرون يتابعون أثري ويُبدون اهتماماً صادقاً بي.

حتى على الصعيد الصحي، أستطيع القول إنني بالكاد أنفقت شيئاً على نفسي؛ فالرعاية التي أتلقاها تأتي طواعية من الأطباء أنفسهم، بدافع الاحترام والتقدير. وهذا، بلا شك، انعكاس صادق للعمل الذي أقوم به، وللأثر الذي أتركه في محيطي. إنه مصدر فخر واعتزاز لا يُقدّر بثمن.

نبعان شاهدان على ذاكرة القرية:

بالعودة للسؤال عن قصة النبعين تقول السيدة حزنة:

على أطراف القرية، ينبع نبعان حملا عبر الزمن اسمَين بسيطين: نبع الرجال ونبع النساء. سُمّي الأول لأن الرجال كانوا يقصدونه للاستحمام، فيما كان الثاني مقصد النساء لجلب الماء، وغسل الغسيل والصوف، وللاستحمام أيضاً.

تحكي السيدة حزنة كيف أعادت الحياة إليهما. وعدها بعض شباب القرية العاملين في دمشق بالمساعدة، لكن الوعود ذهبت أدراج الرياح. وحدهم بعض المتطوعين أرسلوا دعماً مالياً قبل عامين، فأُعيد ترميم نبع الرجال، وأصبح مقصداً للزوار من جديد. أما نبع النساء، فلم تجد من يصغي لندائها، باستثناء إخوة إيزيديين مدّوها بالعون، فتمكنت من ترميم جزء منه.

واليوم، توجه نداءها مجدداً إلى شباب القرية: “يد واحدة لا تصفق، فساعدوني، فقد يصير النبعان معلمين من معالم قريتنا، ومصدر فخر لأبنائها”.

وعن الفارق بين الجيل القديم والجديد، تقول السيدة حزنة:

“ثمة ما يبعث على الجمال في هذا المشروع، فرغم تواضعه، إلا أنني ألقى تجاوباً طيباً من بعض المدارس، حيث تزورني صفوف المرحلة الابتدائية برفقة معلميهم. وعندما سألتها: هل يطرح الأطفال أسئلة عن المعروضات؟ قالت: نعم، بعضهم يبدي اهتماماً واضحاً، ويحرص على معرفة أسماء الأدوات والمقتنيات المعروضة.

ومن ثم أردفت:

الجانب المشرق في هذا العمل لا يقتصر على التفاعل المحلي، بل تجاوزه إلى اهتمام عالمي أيضاً. فقد زارني مؤخراً مخرج – أو ربما صحفي – ألماني، لا أعلم على وجه الدقة، ومكث هنا أربعة أيام يصوّر فيلماً وثائقياً عن المشروع، ولم تصلني نسخة منه حتى الآن. كما استقبلت زواراً من مختلف أنحاء العالم؛ من كندا، وألمانيا، وبلجيكا، وتركيا، وغالبيتهم قدموا عن طريق أبناء بلدي من المهتمين بعلم الآثار، وهذا الدعم يمنحني دفعة كبيرة، ويعني لي الكثير.

ارتقاءٌ دون جمهور:

تحدّثت السيدة بحزن شفيف عن علاقتها بالطيور والحيوانات التي تؤويها، واصفةً إياها بالعلاقة الودية والعميقة. وقالت إن أسماءها لا تُنتقى عبثاً، بل تحرص على أن تحمل سمة كردية أو نغمة تراثية تليق بالهوية، فلا يمكنها مثلاً أن تُسمي طائراً بـ”خديجة”، بل تختار له اسماً كـ”خجوكي” أو “خجي”، لأن الكردي – كما تقول – مشبع بهذه الروح. وتتابع مازحة: “أحيانًا أُلام على هذه التسميات، ويُظن بي القصد أو التلميح، لكنني أؤكد دوماً أن الأمر يأتي بعفوية صافية، لا تخطيط فيها ولا نوايا مبيّتة”.

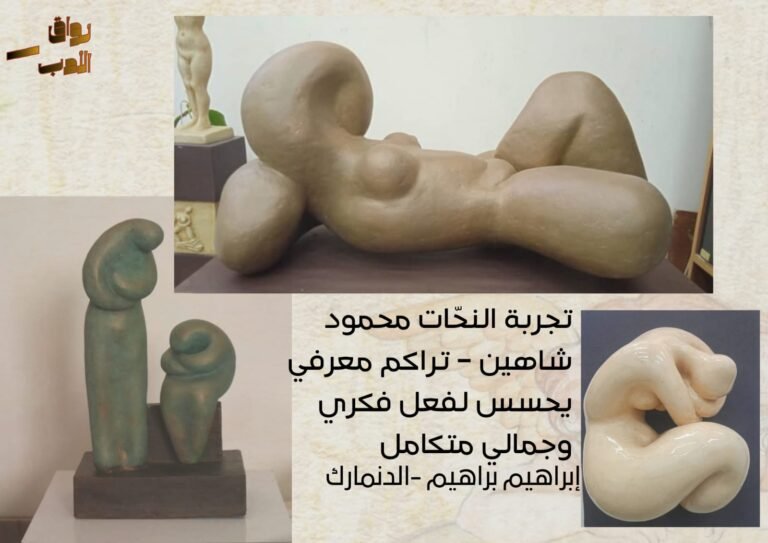

من داخل المعرض:

في زاوية من غرفة العرض، لفتت انتباهي أعمالٌ يدوية نسجتها السيدة حزنة بيديها، تحمل في طياتها رموزاً عميقة ودلالات هويّة متجذرة. من بينها قطعة صوفية هندسية الشكل، تتناغم فيها الألوان الداكنة مع الأخرى الزاهية. حين سألتها عن رمزيتها، أجابت: “اللون الأسود يعبّر عن تاريخنا الكردي المثقل بالحروب والمعاناة، أما تداخل الألوان فيجسد تنوعنا الديني والثقافي؛ فنحن كرد مسلمون ويزيديون وعلويون ومسيحيون، وهذه القطعة مرآة لذلك التنوع أما الأزرق فهو لون البحر، تلك البحار الغادرة التي لم تشبع من عظام أطفالنا وشبابنا ونسائنا الذين عبروها للوصول إلى بر الأمان”. وعلى الجهة المقابلة قطعة مماثلة لها لكن فقط استخدمت فيه اللون الأبيض، رمزاً لأملها العميق في أن يعمّ السلام بين أبناء قومها يوماً ما.

وعلى أحد الرفوف، يبرز مشهد فلكلوري دقيق لموكب عروس، صُنع من الطين بحرفية عالية. تقول حزنة: “حرصت أن أُجسّد في هذا العمل كل تفاصيل الطقوس: الحنطور، الحوذي، المرأة المرافقة للعروس، جهاز العروس “الجاه”، الدست، الصدّوق وحتى طرحتها.” كل ذلك، كما تؤكد، يأتي من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على التراث الكردي وحمايته من الاندثار.

معشوق، آذار 2025