تقديم: مثال سليمان

“أجد لزامًا عليّ القول إنني أستطيع أن أسرد قصة أصلي بطرق مختلفة، بل وأستطيع أن أسردها مرة إثر مرة بطرق مختلفة”*1

جوديث بتلر

– مدخل تأويلي؛ الغلاف بوصفه عتبة النص ومفتاحه الرمزي:

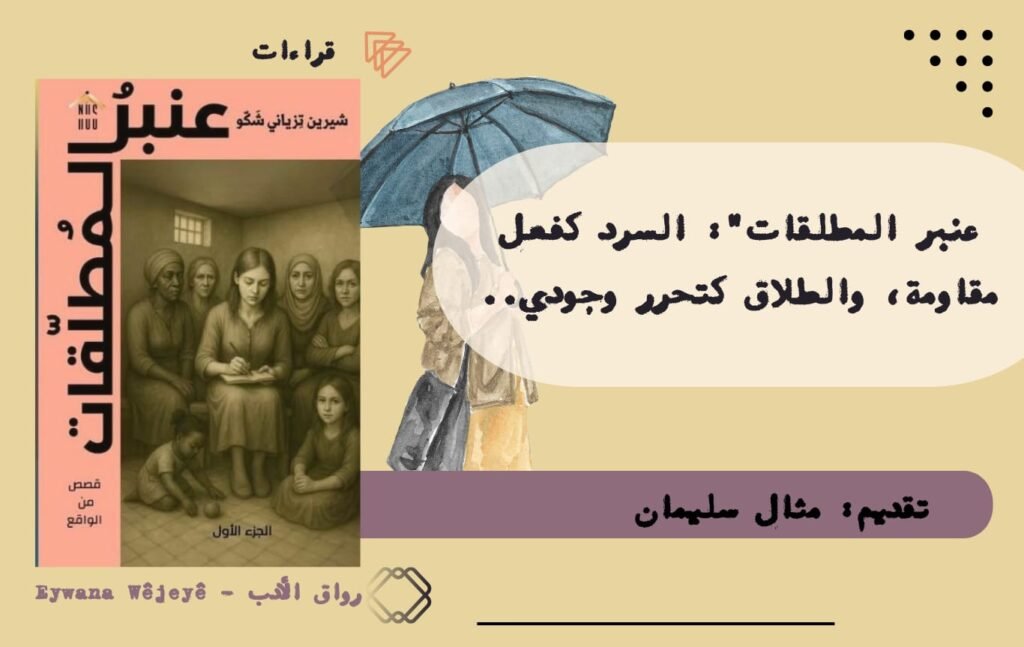

على غلاف كتاب عنبر المطلقات، تظهر لوحة مرسومة بالقلم الرصاص، تصور دائرة من النساء، مختلفات الأعمار، يجلسن بصمتٍ يشفّ عن وجع عميق. تتوسط المشهد الكاتبة ذاتها، ممسكةً بدفتر وقلم، بينما تجلس على الأرض طفلة سمراء تُدعى “رملة” -والتي لاتزال تربطها بالكاتبة علاقة ودٍّ عميقة-، وطفلة أخرى بعينين مفتوحتين على وجع أكبر من سنوات عمرها. اللوحة، برمزيتها الرمادية الحادة وبخطوطها الخام، تتقاطع جمالياً مع طبيعة النص ذاته؛ نص لا يسعى لتجميل المعاناة، بقدر التقاطها في لحظتها العارية، دون زينة، دون تسوية.

الغلاف يعمل كعنصر بصري مكمّل وكذلك يُقدَّم كمدخل تأويلي يعكس جوهر الكتاب؛ نساءٌ يصمتن ويجلسن في دائرةٍ غير مغلقة، لكن في قلب هذا الصمت تنبعث الكتابة. الدائرة المفتوحة بوصفها مساحة للمشاركة الجماعية، لإعادة سرد الألم كتجربة جماعية تمتد من الحكي إلى الفعل ومن الجرح إلى الكتابة. هنا، تُقرأ الطفلة “رملة” بوصفها ضحية و رمزًا للذاكرة المستمرة، لجيلٍ جديدٍ يرث وجعاً لم يختره، لكنه لا يسكت عنه.

بهذا التمهيد البصري، تُدخِلنا شكو في قلب “العنبر”، كمكانٍ، كفضاءٍ سردي يُشرّح المعاناة ويُعيد للنساء أصواتهن حين صودرت.

في كتابها “عنبر المطلقات” الصادر عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة، تقدم شيرين تِزياني شكو تجربة سردية مميزة في أدب اللجوء النسوي، حيث يتجاوز النص حدود التوثيق إلى فعل أدبي وفكري معقّد، يُعيد الاعتبار لصوت المرأة ويفكّك البنية الذكورية التي تحكم الجسد والسرد معاً. تمتد صفحات الكتاب الـ210 لتُشكّل شهادة جماعية عن نساء انكسرن… ولم ينكسرن، عن ذاكرة مثقلة بالجرح وعن طلاق لا يُقاس بالأوراق، إنما بانفكاك وجودي من أنظمة قمعية متجذرة.

– السرد بوصفه مساحة للمقاومة والنجاة:

ما يميز العمل منذ عتبته الأولى، هو انحيازه الصريح للمرأة كفاعل مركزي، وليس مجرد موضوع روائي. تختار الكاتبة أن تكتب من الداخل، من الغرف المغلقة، من صمت النساء، من نظراتهنّ المتكسّرة. لا تكتفي بدور الراوية أو المستمعة، إنما تتماهى مع حكايات النساء، وتسقط شظايا من سيرتها الذاتية على وجوه بطلاتها. بهذا التداخل بين الذاتي والغيري، يتخذ السرد بعداً وجودياً ومشهداً تفاعلياً، تُصبح فيه الكاتبة شاهدة وشهيدة في آن.

يقف السرد في “عنبر المطلقات” بوصفه ممارسة مقاومة، كما تؤكد جوديث بتلر، إذ لا تُكتب الذات لتُعرض، بل لتُشكَّل. تتخذ الكاتبة من اللغة أداة لاستعادة الجسد والكرامة والتاريخ، فتُقاوم النسيان والمحـو المؤسسي الذي كثيراً ما طمس تجارب النساء في سياقات الحرب والنزوح.

– من التوثيق إلى التخييل: كتابة الجرح المشترك:

يستند الكتاب إلى شهادات واقعية لنساء من خلفيات جغرافية وثقافية متعددة: من الصومال وفلسطين وأفغانستان، إلى حمص والحسكة وسنجار وعفرين وأربيل. لكن ما يجمعهن ليس الجغرافيا، إنما الجرح النسوي المشترك، الناتج عن قهر الطفولة وعنف المجتمع وعبثية الحروب.

تتحول هذه الشهادات في يد شكو إلى قصص تنأى عن التقريرية، لتصبح نصوصاً أدبية شديدة الكثافة، توازن بين التوثيق والتخييل، وبين الجرح الفردي والمصير الجمعي. هنا، لا تروى الحكايات من أجل الإدانة فحسب، لكن من أجل إعادة التمركز داخل خطاب اللجوء كذلك وتفكيك ما يُعاد إنتاجه من صمت وهيمنة باسم “الحماية”.

– الطلاق كتحرر؛ من الانفصال القانوني إلى الانعتاق الرمزي:

يمتد مفهوم الطلاق في هذا العمل إلى بعد رمزي يتجاوز معناه القانوني. فـ”العنبر” يحيل إلى فضاء مادي تسكنه النساء في المخيم و مكان سردي تحتشد فيه تجارب الانفصال عن بنية سلطوية شاملة: سلطة الأب والعشيرة والدين والحرب والزوج واللغة.

الطلاق، في “عنبر المطلقات”، هو تحرر وجودي من كون المرأة موضوعاً للملكية والاستهلاك، وتحوّلها إلى فاعل يسائل سلطات القمع، ولو من موقع هش. يُظهر لنا النص أن الطلاق الحقيقي لا يقع حين يُنتزع الخاتم من الإصبع، بل حين يُستردّ الصوت من الحلق والتاريخ من أيدي الآخرين.

– الشخصيات النسائية؛ من الضحية إلى الذات المُتشكلة:

في عمق السرد، تتجلّى شخصيات مثل جيان، الصبية الكردية الهاربة من عنف الأب إلى ألمانيا بحثاً عن إنسانيتها المسلوبة، وروشاه، السيدة الإيزيدية، تحمل جرحاً لا يلتئم، التي، تُباع في سوق النخاسة إثر اجتياح داعش لقريتها واعتقال زوجها. هذه الشخصيات ليست نماذج للضحوية، بل رموز لتحوّلات داخلية عنيفة، تكشف كيف تنشأ الذات النسوية في مواجهة السلطة، وتُعاد كتابتها من خلال الألم والمقاومة.

جيان تبحث عن فضاء يحتضن إنسانيتها، لا فقط عن ملاذ. وروشاه، رغم الاستباحة الجسدية، تنفصل روحياً عن النظام الذكوري الذي اختزلها. بهذا، يتحقق “الطلاق” بوصفه عملية تحوّل، لا لحظة انفصال.

– البنية السردية المفتوحة؛ مساءلة دائمة وليس خلاصاً تقليدياً:

أحد أبرز ملامح العمل هو غياب النهايات المغلقة لبعض القصص. لا تمنح شكو قرّاءها خاتمة تُسكت الألم، لكن تترك السرد مفتوحاً على احتمالات معلّقة. قصص النساء تنتهي عند “الوصول”، لا عند الخلاص، لأن النجاة – كما تظهر الكاتبة – ليست لحظة مفصلية، بقدر ماهي حالة مستمرة من المقاومة اليومية للمنفى والذاكرة والهوية.

هذه البنية تُعيد تعريف وظيفة الأدب؛ بوصفه أداة للقول والفعل والمساءلة.

– الكتابة كعدالة رمزية:

تُحوّل شكو الحكاية إلى شكل من أشكال العدالة الرمزية. تمنح صوتًا لمن صُودر صوته، وتكتب ضد المحو، وضد أن تُروى النساء دائماً بأقلام غيرهن. الكتاب هنا شهادة ومحاولة لتفكيك خطاب ذكوري مستبطن، يعيد إنتاج القهر حتى في فعل القص.

إنّ “عنبر المطلقات” يوسّع حدود أدب اللجوء ويؤسس لخطاب نسوي لا يكتفي برصد التجربة، بقدر ما يُفككها ويُعيد بناءها، من خلال مساءلة المفاهيم المألوفة مثل “الطلاق” و”الحماية” و”الخلاص”.

-خاتمة: أدب ضد المحو:

يُمثّل “عنبر المطلقات” مساهمة نوعية في أدب اللجوء النسوي، لأنه يقدّم حكايات نساء من مناطق الهامش ويعيد تموضع السرد من الهامش إلى المركز. هو عملٌ تُكتب فيه النساء بوصفهن ذوات فاعلة، تُدوّن، تتكلم وتقاوم.

إنه أدب يُعرّي و يُحرّك الألم. أدب لا يبحث عن نهاية، بقدر ما يبحث عن استمرار الحكاية، لأن المرأة – كما تثبت شكو – ليست من يُروى عنها، بل من تروي وتبقى وتقاوم.

- كتاب” الذات تصف نفسها” = الصفحة ٨٦، ترجمة فلاح رحيم ومراجعة نذير ملكاوي. ↩︎